铁肩担道义 丹心铸椽笔

——记新闻调查匠人陈道龙

江苏经济报 耿文博

一项工作如果坚持数十年,而且认真细致、精益求精,我们可以敬称此人为“工匠”,他的举手投足、音容笑貌都会打上专业的烙印,散发着工匠精神。那么,一个从事调查报道二十六年、发表一百多篇重头舆论监督报道、四获中国新闻奖的记者,应该有什么气场?

厚厚眼镜框后面是一双真挚、明亮的黑色眼眸,唇角间柔和的曲线让人倍感善意和亲切,言谈间笑意融融、文质彬彬,加上满头飘逸的白发,眼前的这人很容易让人联想到一位科学家或者大学教授。但他,却是被很多人视为心如钢铁、下手如刀的调查记者陈道龙!

去年年底,陈道龙参加由中宣部、中国记协组织的全国“好记者讲好故事”巡讲,先后在央视礼堂、中国人民大学、山东大学等7地演讲,讲述自己坚持做舆论监督报道26年的故事。从媒体同行到高校教授、杂志总编,都被他的事迹打动。许多媒体记者、高校传媒专业的青年学子围在他身边要签名、要合影:调查记者是社会进步的推动者、公平正义的守望者,陈道龙成了他们十分敬佩的职业“偶像”!

2017年12月14日在中央电视台礼堂演讲

从文艺青年到“扒粪”青年

1978年进入南京师范学院中文系新闻专业学习时的陈道龙,热衷写诗歌、写散文,是个典型的文艺青年。他的创作后来集结成诗集《我向那儿走着》出版,时隔三十余年翻开吟诵,依然能感受到那个时代喷薄的青春和作者深沉的家国情怀。

1982年进入新华日报工作,他兢兢业业做了八年版面编辑。1989年,陈道龙去苏北某乡镇参加扶贫工作——任镇长助理。直到此时,他还从未想过未来要成为一个调查记者。

这期间,他见当地一些不法个体工商户对外地客户强买强卖,甚至大肆搞起欺骗,义愤填膺,写了一篇内参反映问题,不法商户随后就受到查处,当地商业环境很快得到改善。“惩恶扬善,见效比写诗快。”这篇内参为陈道龙打开了人生的另一扇门,回报社不久他被调到群工处读者来信组,以笔为刀,舆论监督,部门几经更迭,他调查记者的角色从未改变。

写诗和写调查报道有什么不同?已达六十周岁的陈道龙回首二十六年的调查生涯,刀枪剑戟作笑谈。

“写诗不会饿肚子,但写调查报道会。”有时为了一个采访,他要耗时数月,跑数千公里,火车、大巴、出租车、老乡的马自达,各种交通工具都用上了。2008年调查土地抛荒与闲置现象,他在野外观察,经常没有任何交通工具,只能靠步行,前不着村后不着店,咋解决饿肚子的问题?“饿肚子是常有的事儿,我经常吃完早饭多买四个包子放在包里,中午吃三个,留一个下午吃,这样就能撑到晚上了。”陈道龙很有心得。

“写诗不会有安全危险,但写调查报道会。”2007年,陈道龙对南京黑中介进行调查,暗访时引起怀疑,被两个男子强行往室内拖拽,相机被抢去,手指被扭伤,情况危急。他顽强抵抗,挪到近旁的保安传达室里报了警,才得到民警解救。2009年他调查民间高利贷问题,和一名年轻人一块儿去一家借贷公司暗访。借贷公司办公室里悬挂着数把大刀,接待人员凶神恶煞,年轻人受不了惊吓临阵跑了。首次暗访没有成功,陈道龙又找来了做企业小老板的弟弟一道再入虎穴,最终让借贷公司的行径大白于天下。陈道龙在暗访调查时经常被警察带到派出所,这是他“精彩”的职业生涯经常被同行善意调侃的一点。

除了威逼,更有利诱。做舆论监督调查采访,记者会受到种种诱惑,塞钱送礼是常事。陈道龙始终拒绝一切不正当的利益交往,遵守新闻工作者的职业道德。“严格自律才是这份职业的‘护身符’”。陈道龙讲,心里清白,才有昂扬正气,才配得上这份职业的尊严。

从普通兵到“特种兵”

如果记者行业以兵种类比,那么调查记者就是当之无愧的特种兵。他们要“南征北战”,要“深入敌后”,要十八般武艺样样精通。既要采到素材,暗访时还不能被调查对象察觉,“装备”成为他们孤独行动中的得力助手。

“这本地图太破了。”陈道龙打开他的双肩包,首先掏出来的是一本1985年购置的江苏省地图册。因为主人在艰苦环境下过度使用,装订线已经失去作用,全成了散页,只好用一个夹子夹住。另一本1997年购置的地图册有着更不幸的遭遇:封皮已损毁,用纸张包裹,书钉固定。第三本地图因为使用年限短状况要好一些。这三本地图,一次次陪伴他深入苏南苏北的城镇和乡村。

随后他又掏出一个手表大小的圆盘,翻转过来一看,是个指南针。“去村里或者野外采访调查,辨不清方向时,就用它。”如果有夜间“作战”需要呢?他又拿出一个独特的手电筒,是一位公安人员推荐他购置的,小而坚固,耐摔,能发出强光和警示光,夜里照得很远,能协助他发现采访证据。

正当记者好奇陈道龙的百宝锦囊里还能拿出什么稀奇古怪的东西时,他拿出了一个可以佩戴在头上的电筒。有点儿像矿工的头盔,可以用来晚上照明,解放双手去记录或拍照。还有录音机,微型摄像机,便携笔记本,户外水杯……也许是“不堪重负”,二十几年里十几个背包都被用坏。

这些装备还不是一个调查记者最有力的武器,陈道龙认为,认真的调查态度,严谨的调查程序,才最有“威慑力”。2012年底到2013年初,陈道龙调查南京部分学校领导、教师侵占餐费、克扣学生餐的行为。为了让批评对象心服口服,他暗访找到两所中学3周午餐食谱,请南京农业大学食品科技学院教授分析。教授提供出几千字的分析报告,证明食物的确营养不足,不利于学生成长发育。虽然被引用的只有150多字,但事实如铁,令教育部门下决心纠正存在的问题,由此带来南京及全省中小学学生在校午餐质量明显改善。

在调查采访中,他绝不会偷一点儿懒,更不会“拿来主义”,他像一个做实验的科学家,会把采访查证的每个流程耐心走完,精心保留一切采访的证据,与被采访者保持最合适的距离。从业以来,他的调查让80多个人受到党政行政处分或者刑事处罚,不是没有人威逼利诱,但无论当面对质还是对簿公堂,没人能找到这位调查记者的漏洞。

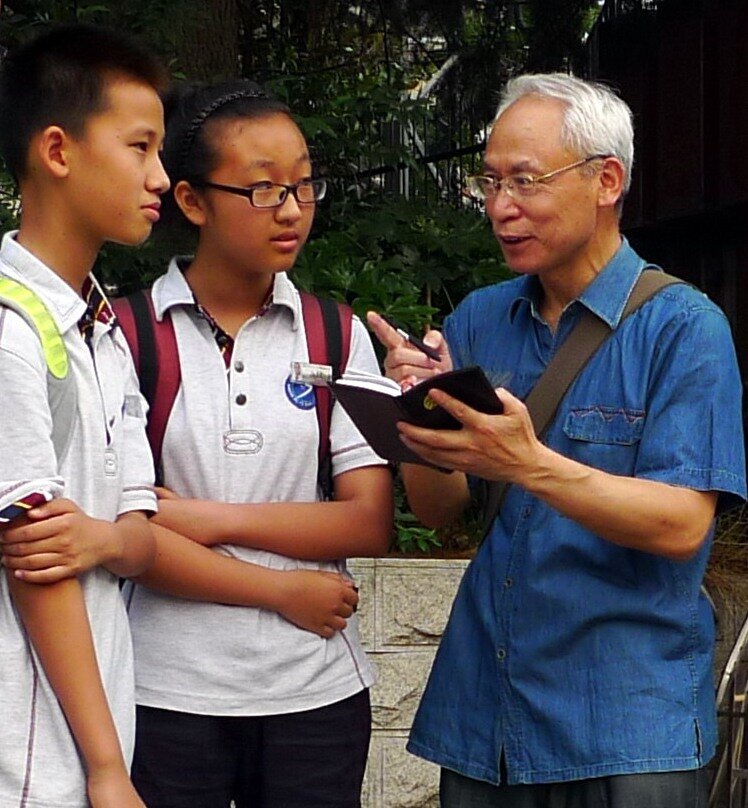

新华日报内参部记者陈道龙在采访南京中学生对学校伙食的意见

从“破坏者”到建设者

选择了做调查记者,就选择了一种在路上的生活,有刺激也有风险。在读者心中,陈道龙是位铁骨铮铮的媒体硬汉;在一个个事件受害者心中,陈道龙是救星。但在不少被监督者和部分既得利益者看来,陈道龙是一个破坏者,坏了他们的灰色利益链,坏了他们发黑心财的美梦。但陈道龙说,他甘愿做一个这样的“破坏者”。“不破不立,在构建公平合理社会秩序中发挥作用,这是一个记者的职业尊严所在。”

随着阅历和见识积累,近年来陈道龙在报道中更加注重提出建设性意见。“记者有时处在一个独特的位置,要站得跟决策者一样高,去思考怎么解决面临的问题。”陈道龙希望在自己尚有余力的时候,从“是什么”“为什么”,向前走一步,多写写“怎么办”。而真正做过调查采访的人都知道,这一小步对于稿件影响不太大,但却需要一个记者倾注翻倍的时间和精力。

2009年完成民间高利贷调查报道,面对一片对稿件的称赞声,陈道龙冷静地思考一番,根据自己采访和查阅的资料,向省领导写了一封《要重视惩治高利贷行为》的信,文中有翔实的数据,有从经济、法律角度提出的建议,这封信最终被省领导肯定、批示,促进了相关部门对问题的重视与防范。

2008年,陈道龙发现太湖污染一治再治,但蓝藻现象仍时有发生。他用半个月的时间到无锡、苏州与浙江湖州的环太湖地区进行实地调研,采访沿湖居民和有关专家五十多人,写出内参《太湖治理,应追求更切实有效的办法》。文章中提出的深度疏浚、生态防污治污等建议,为治理太湖污染做出了一个记者的奉献。

2016年,针对住建部门下属单位以发放“建设科技成果推广证”敛财、危害企业创新发展的问题,陈道龙暗访4个市 15个楼盘工地,查出大量不合格仿造产品,并准备了20多项问题向相关单位的领导干部进行调查,终于完成了全部调查采访。报道《一纸推广证几多“生意经”》发表后,反响强烈,社会效果显著,被评为中国新闻奖二等奖。如此高龄仍然活跃在调查报道一线,并取得如此成绩,放眼中国新闻史依然罕见。

曾经帮助过的响水病危农民,从中介迷局中走出的民工,成千上万个因自己的报道改善了伙食的学生,太湖正变得清澈的水……回忆起自己每一场战斗,这位已经退休依然跃跃欲试的老记者目光柔和。“工人打造产品,农民生产粮食,科研人员研发技术,作为一个记者,我只是想做一些有价值的事情:通过调查报道舆论监督,让社会问题得到重视和解决,造福人民和社会。”陈道龙说,他依然是个理想主义者,但他庆幸自己做了一个俯下身子干实事的新闻工匠。