新华报业传媒集团秉持系统化策划思维,通过符号叙事、沉浸传播、情理交融、特色精制、参与互动等路径,推出系列抗战精神主题宣传报道,构建立体化叙事体系,突破重大历史题材主题宣传的时空限制,强化抗战精神的集体记忆,唱响主流媒体抗战精神宣传强音。

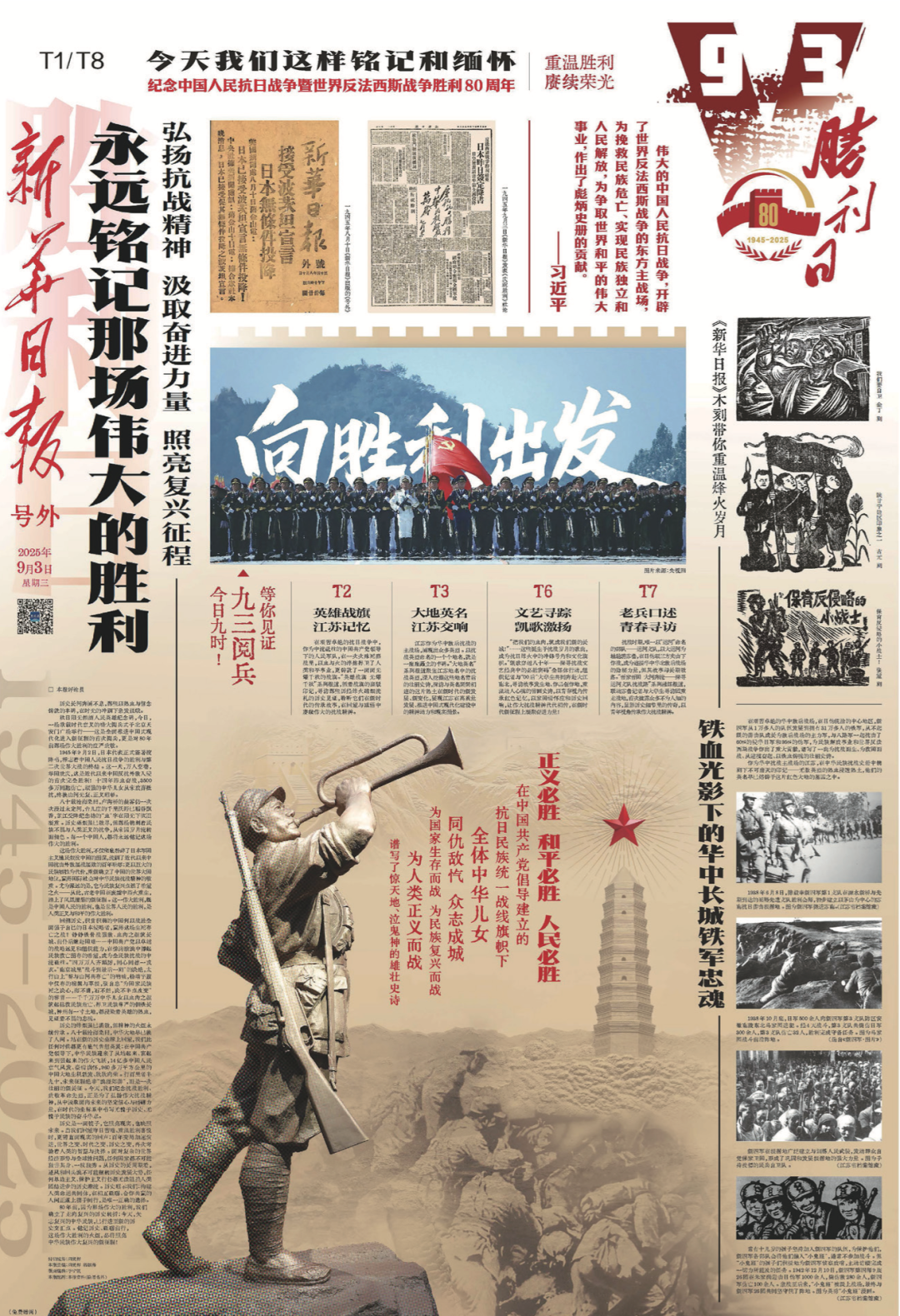

今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,新华报业传媒集团秉持系统化策划思维,运用系统性变革成效,在新华日报、交汇点新闻、扬子晚报、紫牛新闻等平台打出系列报道“组合拳”,先后推出“归来仍是少年”“大地英名”“凯歌穿越八十年”等重磅报道,通过符号叙事、沉浸传播、情理交融、特色精制、参与互动等路径,构建立体化叙事体系,突破重大历史题材主题宣传的时空限制,强化抗战精神的集体记忆。多个作品入选中国记协“我的代表作”。9月3日,新华日报以“号外”形式推出“抗战胜利80周年特刊”,“交汇点新闻”客户端同步推出集成产品,既集中展现各重磅系列报道,又以创新意蕴进行二次创作,唱响主流媒体抗战精神宣传强音。

以符号叙事增强集体记忆

符号是记忆的重要载体,也是价值的重要载体。符号叙事,是增强集体记忆的重要手段,也是组织宣传报道的有益切口。新华报业精心策划,通过挖掘和精选具有象征意义的文化符号,推出一批重头栏目和系列报道,将抽象精神转化为可感知、可传播的叙事内容,构建起连接历史与当下的记忆链条。

在符号解读中深挖历史故事。新华报业深刻把握符号意义的生成机制,以符号为切口挖掘抗战故事,具象而自然地切入抗战精神的宣传语境,迅速激发受众的阅读兴趣。“大地英名”系列报道挖掘地名符号背后的历史故事,“凯歌穿越八十年”系列报道挖掘文艺作品符号故事,“伟大的胜利·铁血丰碑耀江淮”等栏目挖掘文物符号故事,“抗战·‘旗’迹”挖掘军旗背后的故事。

在符号解码中探求精神内核。每个符号都蕴藏着深刻的内涵。“凯歌穿越八十年”系列报道对抗战经典文艺作品进行层层解码,在深入挖掘作品创作时间、作者情况、创作方式、创作手法、传播路径等的过程中,讲述抗战故事,从不同层面揭示抗战精神的丰富内涵,让读者感受天下兴亡、匹夫有责的爱国情怀,视死如归、宁死不屈的民族气节,不畏强暴、血战到底的英雄气概,百折不挠、坚忍不拔的必胜信念。新华报业符号叙事一大亮点,还在于将分散的符号进行关联性解码,把地名、音画、文物等多种符号整合为有机系统,形成相互印证的符号矩阵,共同构建江苏抗战记忆的立体图景,彰显地域记忆与民族精神的双重内涵。

在符号解构中阐释现实价值。符号的意义需在当代语境中重新审视和解构,才能更好释放其现实生命力。新华报业的符号叙事,不简单停留在讲述历史,更着力阐释历史与现在的相关性,彰显历史符号的时代价值。比如,“大地英名”系列报道深入探访“英名地”在新时代的新发展、新变化,讲述“一人一地一精神,一脉相承一时代”的时代故事,展现江苏在高质量发展、推进中国式现代化建设中的生动实践和精神动力。《“雪枫堤”旁,英雄精神如大河奔流》这篇报道,既讲述了彭雪枫将军率军筑堤防洪的史实,又展现了当代建设者对为民治水精神的传承,让地名符号从纪念标识拓展为精神实践坐标。这种处理让历史符号与乡村全面振兴等现实议题产生强关联,实现了富有意义的创造性转化。

以沉浸传播增强集体记忆

主流媒体推进系统性变革,其中一项重点是产品的全面转型。在抗战精神主题宣传中,新华报业充分运用融媒体技术组织生产,借助“全员视频化”举措强化视频制作能力,将相关报道从可读转向可视、从静态转向动态、从平面型讲述转向沉浸式传播,构建多维感官场景,让受众置身“历史现场”,让个体记忆与集体记忆产生强烈共鸣。

全媒生产:立体化构建多维感官场景。与平面报道相比,全媒体产品在增强用户多维体验上优势明显,也越来越成为重大主题报道的基本手段。新华报业在“归来仍是少年”“凯歌穿越八十年”“不屈的江淮”等各类重磅报道中,打造集图文、音视频、H5等为一体的融媒体集成产品,在报、网、端、微等平台矩阵集结传播,让受众在丰富立体的叙事中深化记忆认知与情感共鸣。在海报、图示等“轻骑兵”产品中同样运用融媒技术,打造可感知、可体验、可参与的记忆场景。图解产品《回望80年,长江边的抗战民间记忆链》通过科技馆展陈出新、AI技术复原老照片等,展示民间抗战博物馆里的珍贵资料和历史细节。

经典再造:在艺术浸润中深化受众感受。经典具有恒久的魅力,除了宣传报道艺术经典,新华报业还在再造经典、创新经典上下功夫,力求取得更好的传播效果。集团与南京师范大学音乐学院师生合作,共同创排“胜利之歌——《歌声里的新四军》”巡演,精选《新四军军歌》《白菜心》等抗战时期代表性曲目,融入现代编曲手法进行重新编配,为观众呈现高品质的演出;与南京艺术学院精心打造“一路‘声’花”音乐思政课系列融媒产品,对《黄河大合唱》《游击队歌》等经典作品进行创新演绎,让这些承载历史记忆的旋律成为传递抗战精神的重要媒介。

技术赋能:在现实空间复刻历史记忆。推出“苏”然起敬大思政融媒活动,走进各地革命烈士纪念馆,借助人工智能技术,打造“英烈数字人”,实现跨越时空的精神对话,配合AI创作歌曲,让青少年感叹“原来红色教育还能这么‘潮’”。“薪火新途•红色AI+”全媒体系列报道,实地调查走访爱国主义教育基地,视觉化呈现红色史料,AI生成沉浸式打卡探馆,让更多年轻受众了解红色历史,在探寻和认识“初心印记”中凝聚奋进力量、获得经验启示。在系列重磅报道中,运用AI技术还原战斗场景,与视频穿插结合,实现沉浸式传播效果。

以情理交融增强集体记忆

宣传报道既要“讲事”又要“讲情”,但讲情不能煽情,而是基于真事、真实、真心、真性讲情,简单说就是“晓之以理、动之以情”,通过叙事与讲情相结合,让抗战精神既有历史厚度,又有情感深度和现实温度。

事实为基:用史料筑牢记忆根基。深挖故事是组织抗战精神宣传的基础和前提,同时也表明主流媒体一种态度,传递主流媒体一种情感,即高度重视史料的抢救、整理和运用。比如,在“归来仍是少年”系列报道中,新华报业报道团队在骄阳下奔波全省100余个县(市、区),争分夺秒对80位百岁老战士进行“抢救性”采访,留住一段段珍贵的红色记忆。 “不屈的江淮”“探寻运河支队抗战路”“浴血江淮河汉 驰骋华中敌后”“抗战·‘旗’迹”等系列重磅报道,尽管侧重点各不相同,但都秉持“用史实说话”的原则,通过实地采访和深挖史实,讲述中国人民有情和深情的故事。

对话为桥:让故事触动心灵深处。电视访谈节目的呈现方式,就像受众与新闻人物进行了一场面对面交流。新华报业报道团队将这种方式运用到文字类产品,实现了“去中介化”,更好地抓住读者的心。在“归来仍是少年”“凯歌穿越80年”“大地英名”等报道、视频产品中,记者基本上处于“隐身”状态,受访人物质朴的“原声”,将宏大道理、深远意义、核心价值融于鲜活的故事中。自主、平实的陈述背后也有精心的编排,包括画面画质的处理、音乐音效的渲染、人物细节的捕捉等。饱含温度、直抵人心的作品,让受众感受跨越80年的精神对话。

青年为要:搭建代际情感纽带。历史是无法割断的,历史精神的传承也不能隔断。抗战精神宣传的落脚点,最重要的是青少年。新华报业在报道策划中,十分注意青少年的情感接入。除了面向青少年组织大量宣传教育活动,重点报道策划还巧妙植入“青年元素”。比如,在“凯歌穿越八十年”系列报道中,记者邀请00后大学生共同采访;“探寻运河支队抗战路”系列报道则由记者和大学生组成寻访团重走历史现场。带着大学生采访,看似与报道工作无关,但要点在于,以新时代青年的参与,构建历史与广大青年的情感纽带,更好以青春视角传承红色记忆。

以特色精制增强集体记忆

优质内容是提升传播效果的核心。什么是优质内容?既要有好故事,也要好表达、好呈现。新华报业在策划中注重内容创新、形式创新、技术赋能和精品化制作,让抗战主题宣传报道既有历史和思想内涵,又有阅读的审美感、传播的鲜活度。

打造“独家”:深挖报史资源。独家、特色,永远是新闻报道最宝贵的品质。诞生于抗日烽火的新华日报,本身就是一部厚重的抗战史诗,新华报业深入挖掘自身报史,让尘封的历史“活”起来。推出“书场·烽火纪闻”系列故事,在新华日报的泛黄铅字中追寻英雄足迹,带领读者重回烽火岁月,用当代视角重新解读这段血火铸就的记忆。集团与有关单位联合策划,推出“华中人民的长城——新四军在江苏抗战文物史料展”,精选200余件(套)珍贵文物史料,其中包括近百个新华日报珍贵历史版面,生动还原新四军浴血奋战的历史细节。

创新形式:打破叙事边界。创新是重大主题宣传的永恒主题。“书场·烽火纪闻”以评书的形式讲述抗战故事,令受众耳目一新。“归来仍是少年”系列融媒报道,采用“1+7”独特结构,采访80位百岁新四军老战士,推出了共10期报道,每期由1位新四军老战士作为主讲,7位老战士进行辅助补充。通过AIGC(人工智能生成内容)老照片修复技术,辅以图文、手书寄语、红手印环节,让老战士“一键穿越”,实现青年群体与革命先辈的跨时空对话,弘扬“初心不改,归来仍是少年”的主题精神。

整合资源:注重名家加持。借助名人的影响力是提高报道辨识度、增强集体记忆的重要途径。“凯歌穿越八十年”系列报道,邀请中国书法家协会主席孙晓云题写刊头,将书法艺术与新闻报道相结合,使报道品牌在视觉上更具吸引力。在内容表达上,邀请吴为山等艺术名家以专业视角进行解读,加深公众对经典作品和抗战精神的理解。

以参与互动增强集体记忆

参与是最好的记忆方式。主流媒体讲故事,不如发动用户一起“造故事”“写故事”。新华报业通过线上线下各类互动、联动,邀请社会公众一起参与学习、思考、创作,将其从旁观者变为参与者,从接受者变为传播者,从听课人变为讲课人,在互动体验中不断深化记忆。

线上互动:让历史在传递中接续。线上互动已成重大主题报道常见形式。新华报业运用数字技术打造互动载体,让用户在指尖操作中与历史对话,推出“筑成我们新的长城”——跨越80年的青春接力融媒体行动,以“时空信箱”互动、搭建“老兵数字纪念馆”等形式,打通认知与体验。会同全省抗战纪念设施推出“不朽丰碑·江苏青少年爱国主义实践教育地图”,依托省内丰富的红色资源打造“云端大教室”,采用“实景展馆导览+历史场景还原”模式,邀请“红色讲解员+思政名师”双导师出镜讲解,通过实景体验式思政课,引导广大青少年传承红色基因,赓续抗战精神。

线下活动:让记忆在行走中传承。开展“苏”然起敬大思政融媒活动,组织记者和宣讲志愿者一起走进各地革命烈士纪念馆、走访抗战烈士后人,精心打造全省乃至全国青少年思政教育的鲜活视频教材,为2000多个暑托班的孩子送去红色精神省级示范课程。积极联动各地,组织开展“不朽丰碑励成长”暑期寻访实践活动,把“云端思政课”变为“行走的思政课堂”,目前研学活动组织上百场次,吸引青少年超10万人次参与。

共同创作:让价值在思考中升华。新华报业还设计推出众多征集活动,引导青少年参与思考、讲述和创作,更好建构历史记忆。“见证不能忘却的历史《南京照相馆》青少年观影微感悟征集”,鼓励中小学生以电影为纽带,抒发对历史的理解。“归来仍是少年”推出“唱响新时代‘青春之歌’”,邀请全国高校学子用家乡方言,面向镜头讲述心中的革命精神传承,抒发当代青年的爱国情怀与奋斗担当。推出“薪火相传”青少年寻访抗战足迹研学日志征集活动、“童声致英雄”青少年视频征集活动等融媒活动,通过多元形式鼓励学生分享行走感悟,抒发爱国心声。

(作者孙林美系中共江苏省委宣传部干部,刘志斌系新华日报社总编办主任)

原文刊发于《新闻战线》2025年9月(下)。